「解約予告期間ってどこに書いてあるの?」「過ぎてしまったら違約金がかかるのでは…」と不安に感じていませんか。契約に関するルールは細かく複雑で、曖昧なまま進めてしまうと余計な費用やトラブルに発展することがあります。

この記事では、解約予告期間の基本的な意味から、契約書や利用規約での確認方法、違約金が発生する条件、さらに過ぎてしまった場合のリスクまでを網羅的に解説します。

このページでわかること

- 解約予告期間の定義と一般的な目安

- 契約書や利用規約で確認すべき具体的な箇所

- 違約金が発生する条件と発生しない場合の違い

- 解約予告期間を過ぎたときに起こり得るリスク

そもそも解約予告期間とは?

解約予告期間とは、契約終了の申し出から実際に解約が可能になるまでの猶予期間のことです。事業者側は運用や人員の調整、契約者側は余計な費用を避けるために設けられています。

解約予告期間の意味と目的

予告期間の目的は、双方にとって混乱なく契約を終えるためのルールづくりにあります。以下の表は、解約予告期間に関して確認すべき代表的なポイントを整理したものです。

| 確認ポイント | 内容の例 |

|---|---|

| 起算日 | 「解約申出日」か「事業者が受理した日」か |

| 通知期限 | 「○日前まで」「当月○日まで」「更新日の前日まで」など |

| 通知方法 | 書面・メール・会員ページ・電話など、認められる手段 |

これらの条件を見落とすと、翌月分の費用が発生したり自動更新扱いになったりすることがあります。条項を確認し、記録を残すことが安全策となります。

一般的な予告期間の目安(業種別まとめ)

業種ごとに一般的な予告期間は異なります。以下は代表的な目安です。実際には自分の契約書面に書かれている内容が優先されます。

- 住居賃貸(居住用)

↳1か月前通知が一般的。月末締め方式だと当月○日までに申出が必要 - 事業用物件・テナント

↳3〜6か月前通知が多く、原状回復の工期を見込むため長めに設定される - 駐車場・トランクルーム

↳1か月前通知が目安。日割りや月末解約の扱いに契約差がある - 携帯・インターネット回線

↳当月末解約扱いが多いが、更新月限定で違約金なしといった条件あり - サブスク(動画・音楽・アプリ)

↳次回更新日時直前までに手続きが必要。日割り解約は不可が一般的 - フィットネス・習い事・会員制サービス

↳当月○日までに申出すれば翌月末退会。所定書類を求められることもある - レンタル・クラウド利用(業務用)

↳1〜3か月前通知が多い。年契約では「満了日の○日前まで」などの定めが一般的

表現の違いに注意が必要で、「1か月前」と書かれていても「希望日の前日から逆算する1か月」と「前月同日」では結果が変わります。受付期限の解釈にも気を配ることが大切です。

解約予告期間はどこに書いてある?

「解約予告期間がどこに書かれているのか分からない」という疑問は多くの人が抱える悩みです。実際、契約書や利用規約の中でも目立たない場所に書かれていることが多く、見落とすと違約金や更新料の発生につながります。

契約書・利用規約のどこを見ればいい?

契約書や利用規約には多くの条項がありますが、解約予告期間が書かれているのは限られた項目です。

| 契約書の項目 | 記載される内容の例 |

|---|---|

| 解約・終了の条項 | 「解約する場合は◯日前までに申し出ること」などの具体的な通知期限 |

| 更新・契約期間 | 「契約期間満了の1か月前までに書面で通知」など、更新前提の規定 |

| 違約金・損害賠償 | 通知が遅れた場合に追加費用が発生する条件 |

見落としやすいのは、解約の項目ではなく「更新」や「違約金」の中に予告期間が紛れて書かれているケースです。契約書を読む際は、関連する項目を横断的に確認しましょう。

見落としがちな文言・表現一覧

契約書には、一見わかりにくい言い回しで予告期間が書かれていることがあります。典型的な文言を知っておけば、読み飛ばしを防げます。

- 「本契約を終了しようとするときは、終了希望日の1か月前までに通知するものとする」

- 「期間満了日の30日前までに解約申出がない場合は自動更新される」

- 「解約の申出は当月10日までに行ったものを翌月末日での解約とする」

- 「更新月以外で解約した場合は違約金が発生する」

数字のカウント方法や「満了日基準」か「希望日基準」かで解釈が変わるため、注意深く読み取ることが重要です。

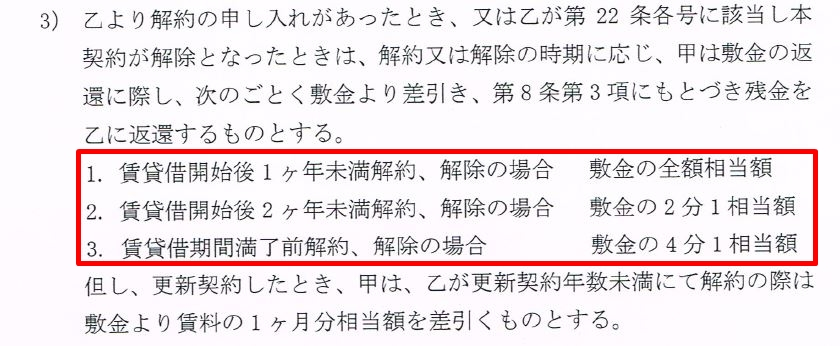

契約書のサンプル画像で実例紹介

実際の契約書では、文字が細かく、解約関連の記載が文中に埋もれていることがよくあります。サンプルを見ると次のような構成になっています。

| 条項番号 | 抜粋内容 |

|---|---|

| 第8条(契約期間) | 「契約期間は1年間とし、期間満了日の30日前までに解約の申出がない場合、自動的に更新される」 |

| 第12条(解約) | 「契約者は、解約を希望する日の1か月前までに書面で通知しなければならない」 |

| 第15条(違約金) | 「解約の通知が遅れた場合、翌月分の料金を支払う義務を負う」 |

このように、解約予告期間は単独の条項だけでなく複数箇所に分かれて書かれていることもあるため、必ず関連項目をすべて確認することが大切です。

解約予告期間の違約金はいくら?

| 物件の種類 | 解約予告期間 | 主な費用(違約金など) |

| 居住用マンション | 1ヶ月前 | 賃料の1ヶ月分(1年未満の解約など) |

|---|---|---|

| 店舗・事務所 | 3〜6ヶ月前 | 賃料の半年〜1年分(残存期間分を請求されることも) |

解約予告期間の賃料(予告なしに即退去する場合)契約で「3ヶ月前予告」と決まっているのに、今日申し出て明日退去したいという場合、足りない3ヶ月分の賃料を支払う必要があります。これを「解約予告期間の義務を金銭で解決する」形になります。

短期解約違約金予告期間とは別に、契約期間(通常2年など)の途中で解約した場合に発生する特約です。相場:賃料の0.5ヶ月分から1ヶ月分条件:1年未満の解約で発生するケースが一般的です。

注意点

まずは契約書の「解約」や「違約金」の項目を確認することが一番確実です。法律で一律に決まっているわけではなく、貸主と借主が合意した「契約内容」がベースになるためです。

もし契約書の具体的な文言(例:「○ヶ月前の予告を要する」や「1年以内の解約は違約金○円」など)がわかれば、より正確な金額を計算できます。

解約予告期間を過ぎると違約金はかかる?

解約予告期間を過ぎると「違約金がかかるのでは?」と不安になる方は多いでしょう。

違約金は契約書で定められた条件を満たしたときにのみ発生します。この章では、発生するケースとしないケース、さらに交渉が可能な場面を整理します。

違約金が発生する主なケース

違約金は「契約者側が合意したルールを守らなかったとき」に請求されます。代表的なケースは以下の通りです。

- 最低契約期間中に途中解約した場合

↳携帯回線やフィットネスジムなどでよくあるパターン - 契約更新月以外での解約

↳更新月以外に解約すると解約手数料や残月分の費用が発生 - 通知期限を過ぎて申し出た場合

↳翌月分の家賃や利用料を支払う義務が生じる - 契約書で特定の違約条項が定められている場合

↳「解約金として残期間の○%を支払う」などの明記があるケース

違約金が不要な場合もある?確認ポイント

必ずしも違約金が発生するわけではありません。以下の表は、違約金が免除される代表的な例です。

| 条件 | 違約金の扱い |

|---|---|

| 更新月に解約を申し出た | 違約金なし。翌月分費用も不要になることが多い |

| 契約期間が満了している | 契約終了扱いとなり、違約金は請求されない |

| 事業者側に契約違反がある | 契約解除の正当理由となり、違約金は免除されやすい |

| 特別な事情(転勤・災害など)がある | 交渉や相談により、免除や減額されるケースがある |

契約書に「違約金なし」と明記されている場合や、消費者契約法によって無効とされる条項が含まれている場合もあるため、契約文言を丁寧に確認しましょう。

解約予告期間を過ぎたらどうなる?そのリスク

解約予告期間を守れなかった場合、どのような不利益が生じるのでしょうか。多くの場合は追加費用や契約延長といったリスクが発生し、場合によっては契約違反として扱われることもあります。

自動更新でさらに費用が発生するケース

予告期間を過ぎると、自動更新条項が適用されてしまうことがあります。これは特に賃貸契約や通信回線契約でよく見られる仕組みです。更新が発生すると、次のような費用が追加で必要になります。

- 翌月分の家賃や利用料の支払い義務

- 1年契約・2年契約などが再スタートし、途中解約で違約金が発生

- 更新料(賃貸契約では1か月分の家賃に相当する金額など)が請求される

「更新月にしか違約金なしで解約できない」という通信契約も多く、予告期間を逃すと数万円単位の出費になるケースもあります。

延滞扱い・契約違反と見なされるリスク

予告期間を過ぎた解約申し出は、契約内容によっては「無効」と扱われることがあります。その結果、以下のような不利益が発生します。

| リスク内容 | 具体例 |

|---|---|

| 延滞扱い | 翌月分の家賃や利用料を支払わないと延滞金が発生する |

| 契約違反 | 「正当な予告なく解約」とみなされ、違約金や損害賠償を請求される |

| 信用への影響 | 不払い記録が残ると、今後の契約(クレジットカード・賃貸審査など)に悪影響 |

このように、単に「1か月分余計に支払う」だけでは済まない場合があるため注意が必要です。

実際のトラブル事例から学ぶ注意点

実際に起こったトラブルを振り返ると、解約予告期間を軽視することがいかにリスクが大きいかが分かります。

- フィットネスジムを月末で解約したつもりが「10日までに通知が必要」と規約にあり、翌月分の料金を請求された

- 賃貸マンションで退去届を提出したが「受理日から1か月後が解約日」とされ、結果的に2か月分余計に家賃を支払った

- ネット回線を更新月以外に解約したため、違約金として2万円以上を請求された

こうした事例から学べるのは、「予告期間の起算日」と「通知方法」を必ず契約書で確認すること、そして証拠を残して解約の意思を伝えることが不可欠だという点です。

まとめ

この記事では、解約予告期間の基本から契約タイプ別の通知タイミング、さらに違約金や二重払いを避けるための具体的な方法まで幅広く解説してまいりました。

賃貸住宅では1カ月前通知が標準である一方、サブスクリプションや通信契約では日割り計算の有無や締切日の違いが大きなポイントとなります。

また、保険や公共料金では自動更新の停止手続きを怠らないことが重要です。