飲食店を開業したいと思ったときに、まず気になるのが「廃業率」です。

せっかく夢を持ってお店を始めても、数年で閉店してしまうケースが少なくありません。その一方で、厳しい市場環境の中でも長く続いている飲食店も存在します。なぜ、このような差が生まれるのでしょうか。

そこで本記事では、最新の統計データに基づいた飲食店の廃業率や業界全体の動向を紹介します。

このページでわかること

- 飲食店の廃業率の実態(1年・3年・5年後のデータ)

- 廃業の主な原因と失敗しやすいポイント

- 廃業を防ぐための準備とリスクヘッジの方法

飲食店の廃業率はどれくらい?

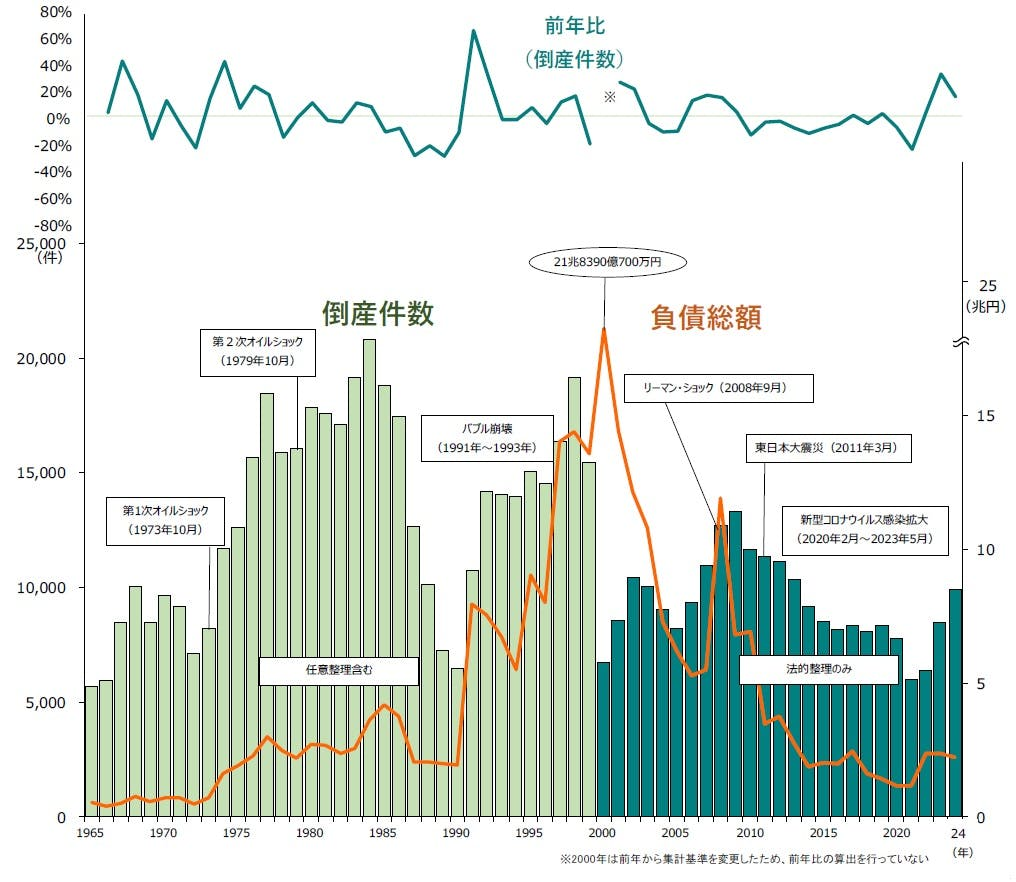

2024年は飲食業界にとって厳しい一年となり、負債1,000万円以上の法的整理に限っても倒産件数は894件と過去最多を更新しました。前年から16.4%も増えた背景には、エネルギー・食材コストの上昇と支援策の縮小が重なったことが挙げられます。

- 倒産件数 894件(2024年)

↳前年比+16.4%で過去最多 - 年間廃業率 5.6%(飲食・宿泊業、2024年)

↳全業種中で最も高い水準 - 開業1年以内離脱率 約30%

↳3年以内では約50%に到達

これらの数字が浮き彫りにするのは「新陳代謝の速さ」と「小規模店の脆弱さ」です。とくに創業初期は資金が薄く、想定外のコスト増に耐えられないまま市場から姿を消す店舗が少なくありません。

開業後1年・3年・5年での廃業率データ

開業直後の1年目から、5年目までにかけて店舗の存続率は大きく変化します。以下は代表的な目安です。

| 経過年数 | 廃業率の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1年以内 | 約20〜30% | 初期投資回収が進まず、資金ショートが多い |

| 3年以内 | 累計約40〜50% | 家賃更新や人件費増で利益が圧迫されやすい |

| 5年以内 | 累計約60〜70% | 固定客と費用管理の有無で明暗が分かれる |

業態別・地域別の廃業傾向

同じ飲食業でも、提供する商品や立地によって安定性は変わります。特に立地は固定費と需要の両面で影響が大きいため、出店前に検討が欠かせません。

- 居酒屋

↳夜間需要に依存しやすく、人件費も重いため廃業率はやや高め - ラーメン店

↳原価と回転率の影響を受けやすいが、リピーターを確保できれば安定 - カフェ

↳客単価が低く立地依存度が高いため、都市中心部では競争が激しい - 都市中心部

↳家賃と人件費が高いが、昼夜の需要が見込めるため運営次第で差がつく - 郊外・住宅地

↳平日昼の集客が課題。テイクアウトやデリバリーが重要 - 観光地・駅近

↳季節やイベントによる変動が大きく、繁忙期の収益確保が鍵

飲食店が廃業になる主な原因

飲食店が廃業に至る理由は多岐にわたりますが、特に資金・人材・立地・業態の4つは大きな要因となります。ここでは、それぞれの典型的な失敗パターンと注意点を整理します。

資金繰り・赤字経営の悪循環

飲食店の廃業理由で最も多いのが資金ショートです。売上が安定しない中で固定費や変動費を払い続けると、赤字経営が続き資金繰りが破綻しやすくなります。

| 原因 | 具体例 |

|---|---|

| 余裕資金不足 | 開業資金をすぐに使い切り、予備費がない |

| 返済負担 | 売上が安定する前にローン返済が重荷となる |

| コスト上昇 | 仕入れや光熱費の価格変動に対応できない |

人手不足と人材確保の失敗

飲食業は人材に大きく依存するため、人手不足が経営を直撃します。採用や教育に失敗すると、サービスの質や回転率が下がり、廃業につながります。

- 採用コストが高騰し、必要人数を確保できない

- 教育体制が整わず、新人が定着しない

- 人件費が経営を圧迫して利益が残らない

立地とターゲットミスマッチ

店舗の立地と客層が合っていないと、集客が難しくなります。どんなに料理が美味しくても、ターゲットが来ない場所では経営が続きません。

| 立地 | ミスマッチの例 | 影響 |

|---|---|---|

| オフィス街 | 夜営業中心の居酒屋を出店 | 夜の需要が少なく赤字に |

| 住宅街 | 高単価のフレンチを展開 | 地域の需要に合わず閑散 |

| 観光地 | 観光客頼みのメニュー構成 | シーズンオフに売上激減 |

業態選定や価格設定の失敗

業態や価格設定を誤ると、競争力を失い、経営が行き詰まります。一度決めた業態や価格は簡単に変えられないため、開業前の戦略が重要です。

- 一時的な流行に乗ったが、ブームが終わって客足が減った

- 原価率に合わない低価格で提供し、利益が残らない

- 競合との差別化に失敗し、価格競争に巻き込まれた

これらの要因は単独で発生するだけでなく、複数が重なって経営を圧迫するケースが多いです。開業前に十分な調査と準備を行い、想定されるリスクに備えることが廃業回避につながります。

廃業を避けるためのM&A【赤字でも売却可】

経営が厳しくなったとき、多くの経営者が「廃業か存続か」の二択で悩みます。

しかし、実際には第三の選択肢として「M&A(事業譲渡)」があります。廃業すれば設備投資や店舗改装にかけた資金がほとんど回収できませんが、M&Aを選べば従業員の雇用や店舗ブランドを残せる可能性があります。

M&Aを活用するメリット

M&Aは後継者がいない個人経営店だけでなく、資金繰りに悩む店舗にとっても有効な出口戦略です。

- 設備や店舗の価値を残せる

↳閉店処分では価値がゼロになる厨房機器や内装を、買い手が評価して引き継ぐケースがある - 従業員の雇用を守れる

↳事業ごと譲渡することで、スタッフが引き続き働ける環境を維持できる - 顧客基盤を引き継げる

↳常連客や口コミ評価を含めて店舗のブランドが残るため、地域での存在感を維持できる - 経営者自身も次のステップに進みやすい

↳借金返済の軽減やまとまった資金確保が可能になる

M&Aの実例と注意点

飲食業界では、居酒屋チェーンが個人経営店を買収して店舗網を広げたり、異業種が参入目的で飲食店を譲り受けたりする事例があります。近年は小規模店舗でもM&Aが一般的になってきました。

| 事例 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 個人居酒屋 → 大手チェーン | 立地と店舗規模が評価され、チェーン傘下に | 契約条件次第でブランドが残らない場合もある |

| カフェ → 異業種企業 | 不動産業者が新規事業として買収 | 顧客層が変わり、売上が一時的に落ちることもある |

| テイクアウト専門店 → 個人オーナー | 機材とレシピを含めて譲渡 | 契約でレシピや商標の扱いを明確にする必要がある |

M&Aは廃業を避ける一つの有効な手段です。ただし、譲渡額や契約条件、従業員の扱いなど課題も多くあります。専門家や仲介機関に相談しながら進めることで、後悔のない選択ができるでしょう。

おすすめM&A業者

- 後継者がいない・体力的にお店を続けるのが難しい…

- 赤字経営で閉店せざるを得ないかも…廃業も視野に…

- とはいえ、「愛着ある店舗を、できるだけ高く売りたい」…

- パートナーとして、親身に寄り添って進めてほしい…

- 仲介手数料をほかの業者よりもなるべく安く抑えたい…

→ そんな想いに寄り添う、店舗専門のM&A仲介サービスです。お店がそこにある限り、何でも相談可能でございます。無料相談会を随時受付中になるので、是非下記よりお気軽にご連絡ください!

まとめ|飲食店廃業率を知り、継続的な経営を目指す

この記事では、飲食店の廃業率の実態や廃業の原因、成功する店舗の共通点、そして廃業を防ぐための具体的な準備や対策について解説しました。特に、開業から1年・3年・5年の節目に多くの店舗が姿を消す現状は、これから飲食業を始める方にとって重要な現実です。

廃業に至る理由は、資金繰りの悪化、人材確保の失敗、立地とターゲットのズレ、業態や価格設定の誤りなど複数が重なる場合が多いこともわかりました。

その一方で、成功している店舗には「リピーターを大切にする仕組み」「収益構造の安定化」「SNSや口コミを活かした集客」といった共通点が見られます。また、廃業の代わりにM&Aという選択肢をとることで、店舗や雇用を守る方法もあります。