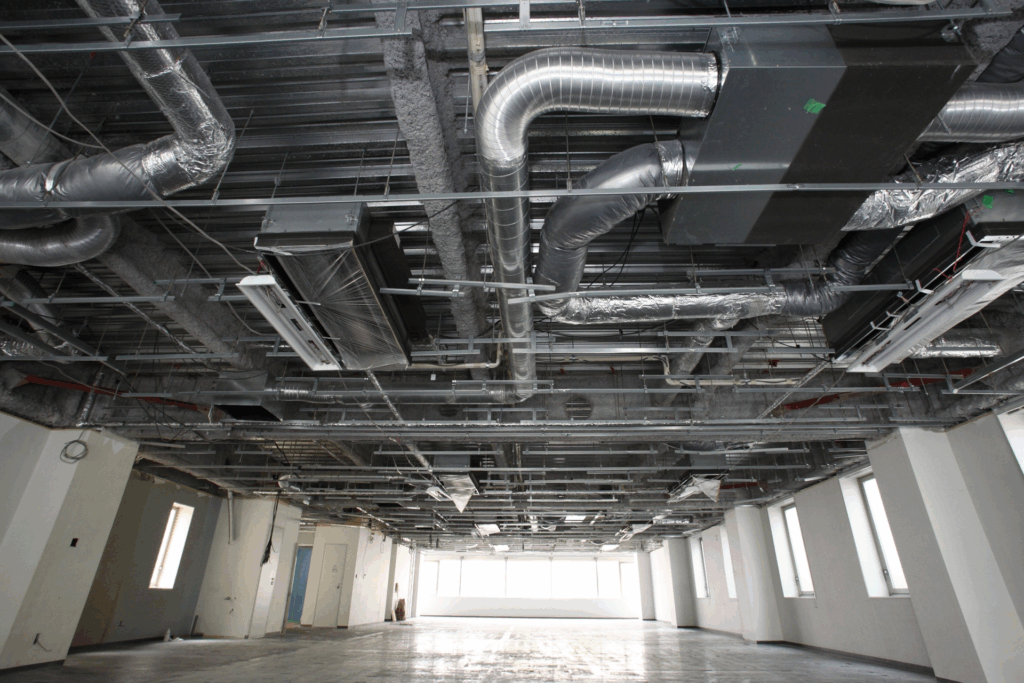

換気や排煙を支えるダクトは、日常では目立たないものの、住まいや店舗・工場の安全と快適さを左右する重要なインフラです。

しかし、いざ改修や新設が必要になると「結局いくら掛かるのか」「業者の見積もりは妥当なのか」と不安が尽きません。工事項目は専門用語が並び、追加請求のリスクも頭をよぎります。

そこで本記事では、物件別の相場から見積書の読み取り方をまとめました。

このページでわかること

- 住宅・店舗・工場別のダクト工事費用相場

- 見積書の項目ごとの金額チェック方法

- 追加請求を防ぐ質問と確認のコツ

- 予算を下げる具体的な発注タイミングと工夫

- 助成金や減税制度の申し込み手順

ダクト工事の費用相場と内訳

ダクト工事にかかる金額は、物件の用途・規模・配管経路・採用する工法で大きく変動します。まずは代表的な価格帯と内訳を把握し、各項目が自分のケースに近いかを検証することが適正価格への近道です。

住宅・店舗・工場別の価格帯

物件種別ごとに想定される延長とおおよその総額をまとめました。床面積・換気量を平均的な条件として計算しています。

| 物件種別 | ダクト延長(m) | 概算費用(税込) | ポイント |

|---|---|---|---|

| 戸建て(100㎡前後) | 20〜40 | 35〜70万円 | 天井裏に空間があれば施工しやすい |

| マンション1室(80㎡前後) | 15〜30 | 30〜60万円 | 共用ダクトを流用できる場合は低コスト |

| 飲食店舗(約30坪) | 40〜80 | 80〜150万円 | 排煙ダクトは耐熱仕様が必要 |

| 中小工場(約200坪) | 100〜200 | 250〜500万円 | 油煙・粉じん対策で付帯設備が増加 |

同じ延長でも仕様や搬入経路で上下幅が出る点を念頭に置いておきましょう。

材料費・人工費・諸経費の内訳解説

見積書は大きく三つの費用で構成されます。色分けして比較すると過剰な計上を見つけやすくなります。

- 材料費

↳ダクト管・継手・保温材など資材の購入費。ステンレスや亜鉛めっき鋼板など素材で価格差が出る。 - 人工費

↳配管・吊り金具取付・保温工の作業賃。夜間や高所作業は割増が付きやすい。 - 諸経費

↳運搬費・廃材処分費・現場管理費など雑費の合計。割合で計上される場合は総額の7〜15%が目安。

項目が細かく分かれているほど後から追加請求が発生しにくい傾向があります。

工法別(フレキ・スパイラル)の単価比較

採用する工法によって材料・施工時間が変わり、1mあたりの単価も変動します。

| 工法 | 特徴 | 主な素材 | 単価の目安(1m) |

|---|---|---|---|

| フレキダクト | 柔軟で曲げやすい 短工期 | アルミ・樹脂 | 1,200〜2,000円 |

| スパイラルダクト | 耐圧性・気密性が高い 長尺で直線向き | 亜鉛めっき鋼板 | 1,800〜3,500円 |

曲線が多い経路はフレキ、直線主体で外観をそろえたい場合はスパイラルが有利となるケースが多いです。

ダクト工事の見積もり取得から契約までの手順

ダクト工事の成功は、現場調査から契約書締結までの流れを整理できるかにかかっています。以下では「同条件での見積もり取得」「数字の比較」「約束の書面化」という三つのステップを軸に、失敗しにくい手順を解説します。

現地調査でチェックすべきポイント

調査時は「搬入しやすいか」「撤去が大がかりにならないか」といった費用に直結する要素を抑えることが大切です。代表的な確認事項を表に整理しました。

| チェック項目 | 見落としがちな理由 | 費用インパクト(例) |

|---|---|---|

| 搬入経路の障害物 | 階段幅・EV寸法は図面と実寸が異なることがある | 養生・小運搬で +1〜3万円 |

| 既存ダクトの汚れ・腐食 | 外観から内部の油汚れが判別しにくい | 撤去・洗浄で +2〜8万円 |

| 天井裏の高さと配線密度 | 配線が増設されているケースが多い | 人工増で +15〜25% |

| 外壁貫通部の構造 | ALCや石材パネルは穿孔に専用刃が必要 | 専用工法で +5千〜1万円/穴 |

| 排気ルートの終端 | 屋上設備の占有状況を事前確認しない | 足場・耐候部材で +10〜30万円 |

スマホ撮影で状況を共有しながら進めれば、後日の追加工を最小限にできます。

見積書を読み解くチェックリスト

複数社の書類を横並びに置き、色分けしながら比較すると差異が一目瞭然になります。以下の順序で進めると無駄な時間を削減できます。

- 材料費・人工費・諸経費を3色のマーカーで分割

- 同一項目の数量と単価を表計算ソフトに転記

- 単価が2割以上乖離しているセルにハイライト

- 疑問点を業者へメールで質問し、回答を追記

- 見積日と有効期限を確認し、スケジュールと照合

質問へのレスポンスが早い会社ほど工程管理も丁寧な傾向があります。

追加費用を避ける質問テンプレート

契約前に「場合分け」を明文化すると、後日の請求リスクを抑制できます。想定シナリオ別に質問例をまとめました。

| 想定シナリオ | 質問例 |

|---|---|

| 撤去ダクトの処分費 | 「処分費は総額に含まれていますか」 |

| 夜間・休日作業の割増 | 「割増率の上限を決められますか」 |

| 設計変更による追加部材 | 「単価だけ先に提示できますか」 |

| 排気試験の再調整 | 「基準未達時の再調整は無償ですか」 |

| 保証・アフター点検 | 「保証期間と点検頻度を教えてください」 |

数値と書面、両方で合意を取ることがトラブル防止のために大切です。

飲食店のダクト工事費用はどれくらい?

飲食店の開業やリニューアルで避けて通れないのがダクト工事です。

目立たない部分ですが、実は内装工事の中でも大きな金額が動くポイントでもあります。また、ダクト工事の費用は、店舗の規模や業態、そして建物の構造によって大きく変動します。

坪数別の費用相場

一般的な飲食店(スケルトン物件から新設する場合)の目安は以下の通りです。

| 店舗規模 | 費用の目安 |

| 小規模(10坪前後) | 30万〜100万円 |

|---|---|

| 中規模(20〜30坪) | 100万〜250万円 |

| 大規模(30坪以上) | 300万円〜 |

業態による違い

油煙や匂いが多い業種ほど、高性能な設備が必要になり高額化します。

- 軽飲食(カフェ・バーなど):比較的安価

- 重飲食(焼肉・中華・ラーメンなど):排気量が多いため高額(1.5〜2倍程度)

ダクト工事の見積もり内訳

見積書によく記載される項目とその目安です。

- レンジフード本体:5万〜15万円(1箇所あたり)

- 排気ファン(シロッコファン):15万〜40万円

- ダクト配管材料・工賃:m単価 2万〜5万円

- 諸経費・高所作業費:全体の10%前後

まとめ|適正価格で後悔しないダクト工事を

ダクト工事の費用は物件の用途や配管経路、工法、作業条件によって大きく変動します。本記事では、住宅・店舗・工場それぞれの相場を把握し、材料費・人工費・諸経費に分類して比較する方法をまとめました。

現地調査では搬入経路や天井裏の空間を事前に確認し、複数業者から同条件の見積書を取得する段取りが大切です。

実際に発注する際は、割増賃金や撤去費が発生する場面を洗い出し、単価と数量を契約書へ明記することで後日のトラブルを防げるでしょう。