「うちは大丈夫だろうか」――仕入れ代の高騰や人手不足が続く今、そんな不安を抱えながら毎日の営業に追われているオーナーは少なくありません。

実際、統計では開業からわずか数年で閉店に追い込まれる店が後を絶たず、数字を把握せずに走り続けた結果、負債だけが残るケースも多く見受けられます。

本記事では、最新の廃業率データをひもときながら、廃業が多発する根本要因と生き残る店舗が実践する手立てを具体的に解説します。

このページでわかること

- 最新統計から読み解く業態別・立地別の廃業率

- 赤字転落の前に気づきたい経営指標とチェックリスト

- 資金繰り・販促・DXでV字回復を狙う具体策

- 事業譲渡や業態転換を視野に入れた出口戦略の考え方

飲食店の廃業率を読み解く最新統計

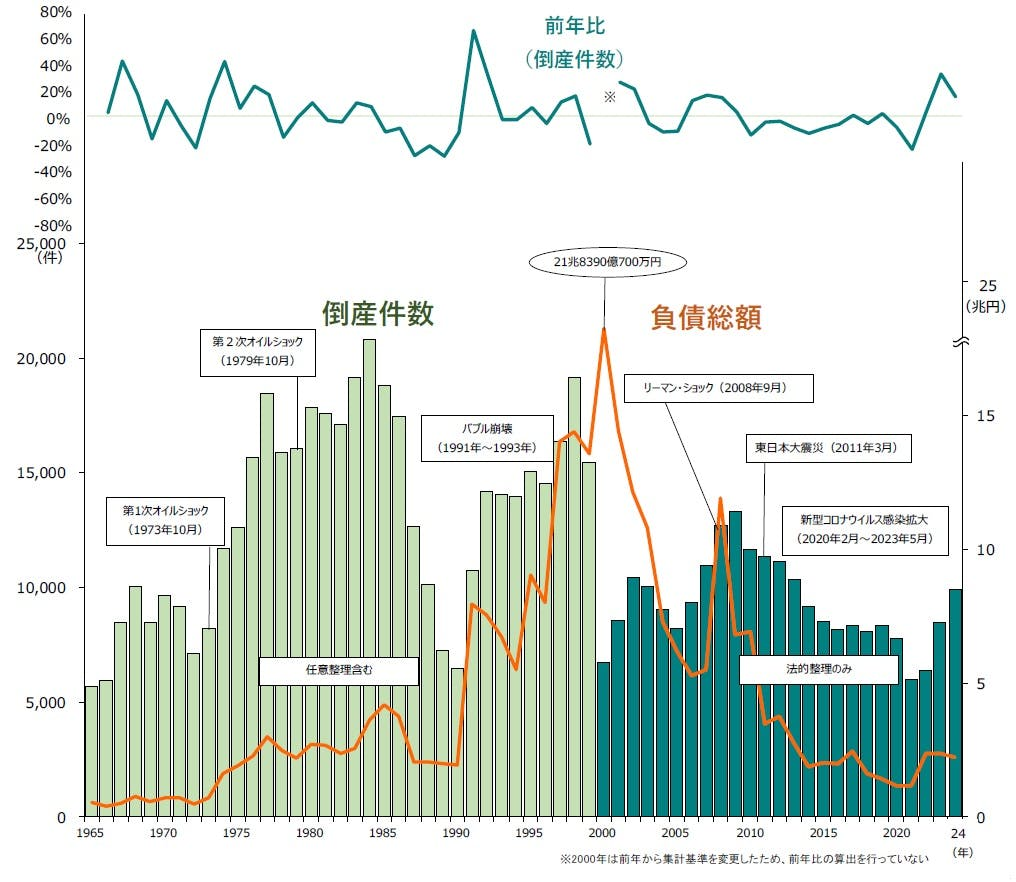

2024年は飲食業界にとって厳しい一年となり、負債1,000万円以上の法的整理に限っても倒産件数は894件と過去最多を更新しました。前年から16.4%も増えた背景には、エネルギー・食材コストの上昇と支援策の縮小が重なったことが挙げられます。

- 倒産件数 894件(2024年)

↳前年比+16.4%で過去最多 - 年間廃業率 5.6%(飲食・宿泊業、2024年)

↳全業種中で最も高い水準 - 開業1年以内離脱率 約30%

↳3年以内では約50%に到達

これらの数字が浮き彫りにするのは「新陳代謝の速さ」と「小規模店の脆弱さ」です。とくに創業初期は資金が薄く、想定外のコスト増に耐えられないまま市場から姿を消す店舗が少なくありません。

業態別・立地別に見る廃業率の差

全国の倒産データを細かく見ると、同じ飲食でも業態や立地でリスクは大きく異なります。実際に2024年1〜9月の集計では次のような傾向が浮かび上がりました。

- 酒場・ビヤホール 160件

↳深夜営業比率が高く、人件費と光熱費の負担が直撃 - 中華料理・ラーメン店 117件

↳原材料高(小麦・豚骨)と価格転嫁の遅れが痛手 - 洋食レストラン 90件

↳客単価は高めでも原価率上昇で利益を圧縮 - バー・ナイトクラブ 70件

↳深夜規制と需要回復の遅れが二重苦

都市圏ほど競争は激しく、東京と大阪だけで倒産全体の約30%を占めました。家賃が高い一方で回遊客の戻りが鈍い繁華街では固定費倒れが起きやすい点も見逃せません。逆に地方都市は人手確保が難しく、営業時間短縮による売上減が主因になっています。

コロナ禍後のトレンド変化と物価高の影響

支援策が段階的に終了した2023年以降、倒産は雪だるま式に増加しました。流れを整理すると次のとおりです。

| 年度 | 倒産件数 | 主な要因 |

|---|---|---|

| 2020 | 460 | 時短営業と資金繰り支援 |

| 2021 | 448 | 給付金継続で小康状態 |

| 2022 | 450 | 支援減少・円安進行 |

| 2023 | 768 | 原材料高と賃上げ圧力 |

| 2024 | 894 | 光熱費高止まり・返済開始 |

表が示すとおり、倒産増加のカーブは「支援終了」→「コスト高加速」→「借入返済開始」の順で急角度を描いています。コスト要因が複合的に襲うため、値上げを先延ばしにした店舗ほど赤字転落が早く、逆にメニューリストラを並行させた店舗は粗利を守り客離れを最小限に抑えています。

廃業率データの限界と読み違えリスク

数字を扱う際には「何が含まれ、何が除かれているか」を把握することが欠かせません。実務上の注意点をまとめると次のとおりです。

- 負債1,000万円未満や自然閉店はカウント外

↳統計より実態の退出数は多い - 宿泊業と合算した区分がある

↳飲食単独のリスクを正確に比較できない - ゴーストレストランなど新業態の分類揺れ

↳業態別比較で数値の歪みが生じる

これらの制限を理解せずに業界平均と単純比較すると、自店のリスクを過大評価または過小評価する恐れがあります。データ母集団の範囲、負債額の下限、閉店理由の記載有無──最低でもこの三つを確認してから自店の数字を照合することが必須です。

飲食店の廃業リスクが高い場合の出口戦略

努力を尽くしても資金繰りが追いつかないとき、撤退を検討するのは経営者として当然の選択肢です。損失を最小限に抑えるか、むしろ資金を得て次に進むか。現実的な出口を確保しておくことで、最悪のシナリオでもダメージを軽減できます。ここからは代表的なスキームと判断ポイントを整理します。

事業譲渡・居抜き売却で負債を最小化

撤退時に「店舗」「顧客」「従業員」をまとめて引き継ぐ手段には違いがあり、期待できるキャッシュやスピードにも差があります。主な方式を比較すると次のとおりです。

| 方式 | 期待入金額 | 主なメリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 居抜き売却 | 0〜300万円 | 内装・厨房機器を評価 ↳撤収コストゼロ | 買い手の業態に制限 ↳時間制約が大きい |

| 事業譲渡 | 300万〜1,000万円 | 顧客・従業員を含めて譲る ↳運転資金も回収可 | 引継ぎ期間の労力 ↳法務・税務手続きが必要 |

| 資産売却+廃業清算 | 0〜数十万円 | スピード決着 ↳買い手を選ばない | 原状回復費が発生 ↳負債が残りやすい |

表が示すとおり、譲渡範囲が広いほど入金額は伸びますが、準備に時間と専門家費用を要します。借入返済や保証協会の代位弁済期限が迫る前にプラットフォームへ掲載し、相場感を掴んでおくことが損失圧縮の近道です。

M&Aと業態転換の判断基準

赤字幅が深刻でも「顧客基盤」「立地」「ブランド価値」が残っていれば、高値での株式譲渡や業態ピボットを狙えます。検討材料を整理すると次の四点です。

- 収益回復見込み

↳黒字転換まで1年以内か - 資産価値

↳内装・設備の簿価と市場評価 - オーナーの目的

↳再挑戦資金か早期退場か - 従業員・顧客の維持率

↳引継ぎ後の離脱リスク

数値をシミュレーションした結果、黒字化に2年以上かかる場合はM&Aや譲渡が現実的です。一方、赤字幅が縮小傾向で店舗立地の優位性が高ければ「ゴーストレストラン転換」「短期ポップアップ化」など自前のピボットが奏功しやすくなります。

いずれを選ぶにしても、第三者の企業価値査定を受けて「売ったほうが得か、続けたほうが得か」を数値で比べることが重要です。

まとめ|数字と行動で未来を切り開く

本記事では、最新統計から見た飲食店の廃業率、業態や立地による倒れやすさの違い、コスト増が連鎖する現在の市況、そして撤退を意識したときのソフトランディング手法までをひと通り整理しました。

データが示すのは「感覚よりも数字を先に確認する」ことの重要性です。月次のキャッシュフローと客数・客単価の変化を定点観測し、赤信号を認識した段階で即座に家賃交渉や価格改定、販促の再設計など打ち手を講じれば、多くの店舗は軌道修正のチャンスを残せます。

一方で改善に要する時間と資金が足りない場合は、事業譲渡や居抜き売却を含む出口戦略を早めに検討すると、負債を抱え込まずに次の挑戦へ踏み出せる余地が広がります。譲渡額の目安や業態転換の費用対効果を第三者に査定してもらい、「続ける」「売る」を比較する姿勢が損失の最小化につながるでしょう。